Votre panier est actuellement vide !

Camper avec sa tente sur la plage et le littoral en France : a-t-on le droit en 2025 ?

Une tente installée sur une plage de nuit. Le bivouac en bord de mer fait rêver, mais la réglementation française l’interdit dans la plupart des cas.

Qui n’a jamais rêvé de s’endormir bercé par le bruit des vagues, sous un ciel étoilé, à même le sable fin ? Camper avec sa tente sur la plage, c’est l’image du bivouac séduisante. Cependant, avant de planter sa tente sur le littoral, mieux vaut bien se renseigner. En 2025, la législation française encadre très strictement le camping sauvage sur les plages. Dans cet article informatif et à jour, nous allons répondre clairement à la question : A-t-on le droit de poser sa tente sur la plage et le littoral en France ? Nous aborderons également les questions associées : la différence entre bivouac et camping sauvage, les zones autorisées ou interdites, le cas des plages privées, les sanctions encourues, les particularités en DOM-TOM, etc. Des encadrés pratiques (checklists, tableaux récapitulatifs) et conseils concrets viendront guider les débutants en bivouac. Enfin, une FAQ en fin d’article répondra aux questions fréquentes. Suivez le guide pour tout savoir sur le bivouac en bord de mer en 2025 !

Bivouac vs camping sauvage : quelles différences ?

Avant de partir sac au dos, il est crucial de comprendre la nuance entre bivouac et camping sauvage. Ces deux termes sont souvent confondus, mais ils recouvrent des réalités différentes et ne sont pas tolérés de la même manière par la loi.

- Le bivouac désigne une installation très temporaire, généralement pour une seule nuit, avec un équipement léger et minimaliste, souvent dans le cadre d’une randonnée itinérante. On monte la tente au coucher du soleil et on la démonte au lever du jour, en ne laissant aucune trace de son passage. Le bivouac s’inscrit dans une logique de déplacement : c’est une halte nocturne discrète, de courte durée, avant de reprendre la route le lendemain.

- Le camping sauvage, à l’inverse, implique de rester plusieurs jours au même endroit avec une installation plus durable. On parle de camping sauvage lorsqu’un campement est établi de façon prolongée, souvent avec davantage de matériel (tente volumineuse, table de camping, véhicule à proximité, etc.). C’est une occupation statique du lieu, assimilable à un campement hors terrain aménagé.

Comme on le verra, cette distinction est importante aux yeux des autorités. Le bivouac d’une nuit est généralement plus toléré, notamment en montagne ou lors de treks, alors que le camping sauvage sur plusieurs jours est strictement encadré voire interdit sur la majorité du territoire.

Pour résumer ces différences fondamentales :

| Critère | Bivouac (halte 1 nuit) | Camping sauvage (installation prolongée) |

|---|---|---|

| Durée | Une seule nuit (du coucher au lever du soleil). Démontage chaque matin. | Plusieurs jours au même endroit, campement durable. |

| Équipement | Léger et minimaliste (petite tente, tarp, ou à la belle étoile). | Plus conséquent (grande tente, matériel, véhicule éventuel). |

| Contexte d’usage | Randonnée itinérante, transit vers une étape suivante. | Séjour statique, installation dans un lieu choisi. |

| Tolérance légale | Plutôt toléré dans certains espaces sous conditions (discrétion, une nuit). | Interdit ou très encadré sur la plupart des terrains hors campings officiels. |

En bref, le bivouac est une forme de camping minimaliste et ponctuelle, tandis que le camping sauvage s’apparente à une occupation prolongée du site. Cette nuance fait toute la différence juridiquement. Par exemple, une nuit en montagne loin de tout, tente démontée au petit matin, sera souvent tolérée, alors qu’un campement de plusieurs jours sur une plage sera, lui, très mal vu et réprimé.

Que dit la loi en 2025 sur le camping sauvage du littoral ?

Passons au cœur du sujet : la réglementation officielle. En France, le camping sauvage et le bivouac sont encadrés par plusieurs textes, notamment le Code de l’urbanisme et le Code de l’environnement. Ces lois fixent des règles générales, complétées par des arrêtés locaux (municipaux ou préfectoraux). En 2025, la règle générale n’a pas fondamentalement changé par rapport aux années précédentes : en dehors des terrains de camping aménagés, le camping “sauvage” est permis uniquement sous certaines conditions et il existe une liste de zones où il est strictement interdit.

🚫 Encadré : Les zones interdites par la loi pour le camping sauvage

D’après le Code de l’urbanisme (article R111-32 et suivants), le camping sauvage pratiqué isolément est interdit dans plusieurs zones sensibles, quels que soient les circonstances ou l’accord éventuel du propriétaire du terrain. Voici les principaux endroits où il est interdit de planter sa tente librement :

- Sur les rivages de la mer – c’est-à-dire les plages et le littoral marin au sens large. Le bivouac sur la plage fait partie des interdictions absolues en France.

- Dans les sites classés ou en instance de classement – espaces protégés pour leur caractère naturel, historique ou paysager.

- Dans les sites inscrits au patrimoine (sites naturels ou culturels remarquables).

- Dans les bois, forêts et parcs classés “espaces boisés à conserver” – ces zones forestières protégées ne peuvent accueillir de campements sauvages.

- Sur les routes et voies publiques – on ne peut camper sur la chaussée, sur les bords de route ou autres emprises du domaine routier.

- À proximité de certains lieux sensibles : par exemple dans un rayon de 500 m autour des monuments historiques, ou dans un rayon de 200 m autour des points d’eau potable captée pour la consommation. Ces périmètres de protection visent à préserver le patrimoine architectural et les ressources en eau.

Dans les zones interdites par arrêtés locaux : un maire peut interdire le camping sauvage sur tout ou partie de sa commune (par exemple pour des raisons de sécurité, d’hygiène ou de préservation environnementale) via un arrêté municipal. De même, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) peut comporter des interdictions spécifiques. Ces restrictions locales sont opposables si elles sont dûment affichées (panneaux sur site, information en mairie).

👉 Ce qu’il faut retenir : Hors des campings officiels, le camping est en principe autorisé uniquement là où il n’est pas interdit… ce qui exclut de fait toutes les zones listées ci-dessus. En pratique, cela limite fortement les possibilités. Les plages et le littoral figurent en tête de liste des endroits interdits par la loi pour le camping sauvage. Autrement dit, on ne peut pas librement planter sa tente sur la plage sans enfreindre la réglementation.

Cette interdiction des plages peut surprendre, mais elle est clairement énoncée dans le Code de l’urbanisme et rappelée par des sources officielles : « D’après le Code de l’urbanisme, il est interdit de camper sur une plage, et donc de planter sa tente » confirmait par exemple TF1 Info en 2023. Le site du Figaro/Le Particulier précise également que « la pratique du camping sauvage est interdite sur les rivages maritimes » et autres sites protégés.

Qu’en est-il du bivouac d’une seule nuit ?

On pourrait se demander si la loi fait une différence entre un bivouac nocturne discret et un camping sauvage prolongé sur le littoral. Juridiquement, la réglementation ne distingue pas explicitement bivouac vs camping sauvage – ce sont des termes usuels plus que légaux. Ainsi, même une seule nuit sous tente sur la plage est censée être interdite par les textes nationaux.

Cependant, la réalité peut être nuancée par le terrain : certaines autorités locales tolèrent parfois le bivouac (une tente montée le soir et démontée à l’aube) là où elles interdiraient un campement le jour. Par exemple, dans certaines communes ou parcs, on autorise le bivouac uniquement entre 19h et 9h du matin, à condition de tout remballer ensuite. Sur le littoral toutefois, cette tolérance est rare. La plupart des communes côtières de France prohibent explicitement tout camping, même temporaire, sur la plage, surtout en haute saison touristique.

Peut-on au moins dormir à la belle étoile sur la plage, sans tente ? D’un point de vue strictement légal, dormir sans tente n’est pas formellement du camping – et « rien ne vous empêche de dormir sur le sable, à la belle étoile, dans un sac de couchage » note TF1. En l’absence de tente ou d’installation, on échappe à la définition de “camping” du Code de l’urbanisme. Mais attention : en pratique, « sur les plages françaises il est habituellement interdit de dormir, que ce soit à la belle étoile ou sous la tente » nuance un guide de bivouac. De nombreuses communes considèrent toute occupation nocturne de la plage comme indésirable (pour des raisons de sécurité, de nettoyage nocturne, de protection de la faune, etc.). Concrètement, même sans tente, un agent municipal ou la gendarmerie pourrait vous prier de quitter les lieux en pleine nuit si la plage est fermée au public la nuit, ou verbaliser pour trouble si nécessaire.

En résumé : La règle en 2025 demeure “plage interdite aux tentes” en France métropolitaine. Que ce soit pour une nuit ou plusieurs, monter sa tente sur le littoral est hors-la-loi dans la très grande majorité des cas. Mieux vaut donc planifier autrement son bivouac en bord de mer. Dans les sections suivantes, nous verrons pourquoi ces interdictions existent, quelles exceptions ou alternatives sont possibles, et ce qu’on risque en les enfreignant.

Pourquoi le camping sauvage est-il interdit sur le littoral ?

Pourquoi tant de sévérité envers le camping sauvage sur nos belles côtes ? Plusieurs raisons justifient l’interdiction de planter une tente sur la plage ou les dunes, même pour une nuit :

- Protection de l’environnement côtier : Les écosystèmes littoraux sont souvent fragiles. Dunes de sable, plantes pionnières (oyats, lys de mer…), oiseaux nicheurs dans le sable, zones de ponte des tortues marines (dans certaines régions tropicales) – tout cela peut être facilement perturbé par la présence de campeurs. Un piétinement répété abîme la végétation fixatrice de dunes. Des déchets laissés sur place ou des feux de camp dégradent les milieux. Interdire le camping sur les plages aide à préserver ces milieux sensibles. Par exemple, bivouaquer sur le cordon dunaire peut empêcher des oiseaux de nidifier ou des tortues marines de venir pondre la nuit (aux Antilles ou à Mayotte). Le Code de l’environnement punit d’ailleurs lourdement toute atteinte au domaine public maritime ou à la faune/flore protégée (plusieurs milliers d’euros d’amende possibles).

- Préservation du paysage et de l’usage public : Les plages sont des espaces naturels ou récréatifs très fréquentés par le public le jour. Permettre à quiconque d’y installer son campement pourrait rapidement conduire à des plages “squatters” peu engageantes, avec tentes et détritus, au détriment des autres usagers. Les autorités veulent éviter la privatisation abusive de ces lieux. Même visuellement, une tente plantée sur une plage sauvage rompt le caractère naturel du paysage côtier. Dans les sites touristiques, cela peut gêner la quiétude et l’esthétique du lieu. En encadrant strictement le bivouac, on s’assure que les plages restent des espaces ouverts à tous, propres et sans installations permanentes.

- Sécurité des campeurs eux-mêmes : Le littoral comporte des risques spécifiques. Marées montantes pouvant surprendre des campeurs imprudents installés trop près de l’eau, orages soudains en bord de mer, risques de submersion, chute de cocotiers sous les tropiques, etc. Passer la nuit sur une plage isolée peut aussi présenter des risques en termes de sécurité personnelle (vols, absence de secours à proximité). Les municipalités préfèrent dissuader ces pratiques pour éviter d’avoir à gérer des accidents ou des disparitions. Certaines plages sont même interdites d’accès la nuit pour des raisons de sécurité publique (ex: risques de chutes de falaises, nettoyage mécanisé de nuit…).

- Risques d’incendie : Dans le sud de la France particulièrement, la végétation littorale (maquis, pinèdes en arrière-plage) est très inflammable en été. Un feu de camp mal maîtrisé ou un réchaud mal utilisé par des campeurs pourrait déclencher un incendie dramatique. D’où une tolérance zéro sur les feux et par ricochet sur le camping sauvage dans ces zones à risque. Allumer un feu sur la plage est d’ailleurs interdit dans la plupart des communes et passible d’amende (souvent 38€ d’amende forfaitaire), voire 135€ si arrêté de sécheresse renforcé. Sur le littoral corse, par exemple, les autorités rappellent chaque été le danger du camping sauvage pour la sécurité (risque feu de forêt).

- Hygiène et propreté : Sans infrastructure (toilettes, poubelles), des campeurs sur la plage poseraient des problèmes d’hygiène. Les excréments en plein sable, les restes de nourriture qui attirent les animaux, les détritus plastiques… Tout cela nuirait fortement à la propreté du littoral. Les mairies balnéaires dépensent déjà beaucoup pour nettoyer les plages chaque matin en saison. Si des campements s’y installent la nuit, la situation deviendrait ingérable. Mieux vaut renvoyer les campeurs vers les campings officiels qui, eux, sont équipés pour gérer ces besoins.

En somme, interdire le camping sauvage sur les plages vise à protéger un environnement fragile et à garantir que ces espaces restent agréables et sûrs pour tous. Cela peut frustrer l’amoureux de nature en quête d’aventure, mais il y a plein de bonnes raisons derrière ces règles. Dans la section suivante, nous verrons s’il existe malgré tout des exceptions, notamment sur les terrains privés du littoral.

Plage privée ou terrain privé : a-t-on le droit de camper sur un littoral privé ?

Beaucoup de personnes se demandent : « Et si la plage est privée ? Et si je connais un propriétaire en bord de mer qui m’autorise à camper sur son terrain ? ». La notion de “plage privée” en France est en réalité assez limitée. Selon la loi, le rivage de la mer (jusqu’à la limite des plus hautes eaux) fait partie du domaine public maritime – il appartient à l’État et est inaliénable. Il existe certes des concessions de plage à des établissements (paillotes, clubs de plage) ou des portions de plage attenantes à des propriétés privées, mais cela ne soustrait pas ces espaces aux règles d’usage commun. Autrement dit, même une plage dite “privée” n’autorise pas pour autant le camping sauvage : l’interdiction légale s’y applique de la même façon.

Autorisation du propriétaire ≠ autorisation légale : Le Code de l’urbanisme stipule que « le camping est librement pratiqué, avec l’accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve de l’opposition du propriétaire ». Cela signifie qu’en dehors des zones interdites, il vous faut l’accord du propriétaire pour camper sur un terrain privé. Mais dans les zones listées comme interdites (rivages, sites classés, etc.), même le propriétaire ne peut pas vous autoriser à camper – l’interdiction est absolue et s’impose à tous. Ainsi, même sur un terrain privé situé en bord de mer, le camping sauvage reste interdit s’il se trouve sur le rivage ou une zone protégée.

- Si le terrain privé est en retrait du rivage (par exemple un jardin ou un champ en bord de mer, mais en arrière de la plage elle-même) : Dans ce cas, on n’est plus directement “sur les rivages de la mer”. Théoriquement, avec l’autorisation expresse du propriétaire, on pourrait y camper, à condition que la commune n’ait pas pris d’arrêté interdisant le camping sur tout le littoral de son territoire (ce qui est souvent le cas). Il faut aussi que ce terrain ne soit pas classé (ex : terrain dans une zone Natura 2000 littorale ou zone de protection du littoral, où des réglementations spécifiques peuvent interdire le camping). En pratique, la plupart des communes littorales ont intégré au règlement local ou au PLU des interdictions de camping hors terrains aménagés. Mieux vaut donc supposer que même sur un terrain privé en bord de mer, le camping sauvage sera très probablement interdit, sauf cas très particuliers.

- Les “plages privées” des établissements balnéaires : Ces plages concédées (devant des restaurants, clubs, etc.) sont gérées par des privés durant la journée (transats, parasols), mais la nuit elles redeviennent un espace public normal. Il est strictement interdit d’y rester camper après la fermeture. Le gérant n’a de toute façon pas le droit d’autoriser un usage non conforme à la concession. Vous risqueriez d’être rapidement évacué par la police ou le personnel.

En résumé : qu’elle soit publique ou “privée”, une plage française n’est pas un lieu où l’on peut légalement planter sa tente pour la nuit. Le bord de mer est un espace trop réglementé pour qu’une simple permission verbale suffise. Si vous êtes tenté de le faire dans une propriété littorale privée, assurez-vous au minimum d’avoir l’accord écrit du propriétaire et de vérifier en mairie qu’aucune interdiction locale ne s’y oppose – et même dans ce cas, restez discret et pour une seule nuit (bivouac).

Quels sont les risques et sanctions en cas de camping sauvage sur la plage ?

Décider de braver l’interdiction et de camper quand même sur une plage peut vous exposer à plusieurs conséquences : éviction par les forces de l’ordre, amende, voire poursuites selon la gravité. Voici ce que vous risquez en pratique si vous vous faites prendre en flagrant délit de camping sauvage sur le littoral :

- Verbalisation et amende forfaitaire : Le scénario le plus courant, c’est une patrouille de police municipale, de gendarmerie, de gardes du littoral ou de l’Office National des Forêts (en zone naturelle) qui vous surprend. Dans la plupart des cas, ils commenceront par vous demander de lever le camp immédiatement. Ils peuvent dresser une contravention de 5e classe pour installation illicite. Selon Le Figaro, « l’amende pour le camping sauvage peut aller jusqu’à 1 500 € » en fonction des nuisances constatées. Cependant, il est plus fréquent d’écoper d’une amende forfaitaire moins élevée (par exemple 135 € ou 200 €) pour infraction aux arrêtés municipaux ou trouble à l’ordre public.

- Amendes spécifiques : Certains actes aggravants entraînent des amendes particulières. Par exemple, entrer sur un terrain privé sans autorisation constitue une infraction (souvent une contravention de 5e classe) généralement punie de 135 € d’amende. Allumer un feu de camp ou barbecue sur une plage où c’est interdit peut coûter 38 € d’amende (contravention de 1ère classe) dans les cas simples, et jusqu’à 135 € si un arrêté sécheresse est en vigueur (4e classe). En cas de risque d’incendie avéré, la tolérance est zéro : « ça peut aller jusqu’à 1 500 € d’amende si vous allumez un feu » rappelait TF1. De même, si du camping sauvage s’accompagne d’autres infractions (dégradation du milieu, dépôts de déchets, etc.), des amendes environnementales bien plus lourdes peuvent s’ajouter (plusieurs centaines d’euros par infraction).

Poursuites pénales exceptionnelles : Certains comportements sur la plage relèvent du pénal. Ce n’est pas tant le fait de camper, mais ce que vous pourriez y faire : par exemple, les ébats sexuels en public sur la plage sont considérés comme de l’exhibition sexuelle, un délit passible d’un an de prison et 15 000 € d’amende (autant dire que ce n’est pas du tout toléré). Autre exemple, la collecte de sable ou de coquillages en grande quantité est prohibée et peut entraîner jusqu’à 1 500 € d’amende selon le Code de l’environnement. Ces cas spécifiques sortent du cadre du camping sauvage, mais un campeur imprudent pourrait cumuler les infractions (par ex. se mettre nu, faire du feu et camper en zone protégée – le cocktail de sanctions assuré).

En pratique, la première sanction sera souvent l’expulsion du lieu. Il n’est pas rare que des gardes-côtes ou policiers verbalisent à 6h du matin les campeurs sauvages et les forcent à plier bagage. Le but n’est pas de “casser du campeur” gratuitement, mais de dissuader ces installations illégales. Selon un témoignage, dans les Cévennes, des campeurs surpris en bivouac interdit ont dû démonter leur tente sur-le-champ et quitter les lieux sous contrôle des agents.

🔎 Encadré pratique – Tableau récapitulatif des sanctions

Pour mieux s’y retrouver, voici un tableau récapitulatif des sanctions typiques encourues en cas de camping sauvage illicite :

| Situation d’infraction | Texte applicable / Classe | Amende encourue |

|---|---|---|

| Camping sauvage sur plage ou littoral (zone interdite par Code urbanisme) | Contravention 5e classe (max) | Jusqu’à 1 500 € d’amende. Généralement 135 € si verbalisé sur le fait. |

| Installation sur terrain privé sans accord (violation de propriété) | Contravention (selon plainte) | 135 € en général (amende forfaitaire). |

| Feu de camp ou barbecue sur plage (non autorisé) | Règlement local / Arrêté municipal | 38 € (amende forfaitaire de base). Peut aller à 135 € en cas de risque incendie (arrêté préfectoral sécheresse). |

| Dégradation de dune ou espace protégé (traces, déchets, plantes arrachées…) | Code environnement (délits) | De 750 € à 150 000 € selon gravité (poursuites pénales possibles si espèces protégées détruites). |

| Nudité / sexe en public sur la plage (exhibition) | Délit (C. pénal art. 222-32) | Jusqu’à 15 000 € et 1 an de prison (cas graves d’exhibition sexuelle). |

👉 Note : Ces montants sont indicatifs des maximum légaux. Les sanctions effectives dépendent de l’appréciation des agents et tribunaux. Souvent, un campeur isolé sera simplement mis à l’amende minimale et évincé, tandis que des comportements aggravés (refus d’obtempérer, dégâts causés, récidive) pourront entraîner des poursuites plus sérieuses.

En résumé, camper là où c’est interdit peut coûter cher à votre portefeuille – sans parler de la fin prématurée de votre belle nuit étoilée. Mieux vaut ne pas tenter le diable. Dans la suite, nous verrons justement quelles alternatives s’offrent à vous pour profiter du bord de mer légalement.

Le bivouac sur les plages des DOM-TOM : cas particuliers en outre-mer

Qu’en est-il hors de la métropole, dans les départements et territoires d’outre-mer ? Les règles de base (Code de l’urbanisme) s’appliquent également dans les DOM (Départements d’Outre-Mer) comme la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, etc., mais les pratiques locales et réglementations complémentaires peuvent varier. Voici quelques cas particuliers :

- Tradition de Pâques aux Antilles : En Martinique et en Guadeloupe, il existe une tradition bien ancrée de camper en famille sur la plage pendant le week-end de Pâques. Durant ces quelques jours, de nombreuses familles montent des tentes sur certaines plages pour faire la fête et perpétuer la coutume. « Les Martiniquais ont traditionnellement l’habitude de camper sous des tentes à la plage à l’occasion des vacances de Pâques » note un guide local. Les autorités locales tolèrent généralement ces bivouacs festifs durant la période pascale sur les plages désignées (par exemple autour de la plage des Salines ou à Sainte-Anne en Martinique). En revanche, en dehors de ces occasions précises, le camping sauvage reste interdit le reste de l’année en Martinique. D’ailleurs, l’île ne compte quasiment aucun camping officiel en dehors de deux ou trois aires aménagées, preuve que ce n’est pas une pratique touristique courante. Si vous voyagez aux Antilles, renseignez-vous en mairie : parfois, des campings municipaux temporaires sont mis en place pour Pâques (ex : plage de la Pointe Marin à Sainte-Anne, avec emplacements autorisés).

- La Réunion, plus souple pour les vanlifers : À La Réunion, l’approche est un peu différente grâce au développement du tourisme en van aménagé. La législation réunionnaise est plus favorable au camping en van avec des aires de stationnement autorisées, y compris près de certaines plages. Par exemple, il existe des parkings tolérés la nuit en bord de mer et des campings publics. Cependant, cela reste du camping encadré : « Bien que le camping sauvage stricto sensu soit interdit, la législation permet aux voyageurs en van de s’arrêter dans des zones désignées pour le camping ». Autrement dit, des aires officielles ont été créées, mais planter sa tente n’importe où sur une plage réunionnaise sans autorisation demeure interdit. En bivouac pédestre, La Réunion offre aussi des aires naturelles de camping (par exemple sur le littoral du sud sauvage, ou dans certains parcs). Renseignez-vous auprès des offices de tourisme locaux.

- Polynésie française et autres territoires : Dans certains territoires ultramarins, la notion de propriété coutumière entre en jeu. En Polynésie, la plupart des terres (y compris plages) appartiennent soit à l’État, soit à des familles locales selon le droit foncier polynésien. Le camping n’y est pas très développé. Si vous souhaitez bivouaquer sur une plage d’une île polynésienne, demandez toujours la permission aux autorités locales ou aux habitants du coin. Sur certaines îles touristiques, il peut exister des zones tolérées pour camper (parfois signalées sur les guides de voyage), mais souvent il faudra passer par un hébergement chez l’habitant ou un terrain privé. De manière générale, les règles environnementales restent strictes : par exemple, à Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, de nombreuses plages sont des sites de ponte de tortues marines – y camper est non seulement illégal sans autorisation, mais aussi très mal vu car perturbant pour les animaux.

- Guyane et Mayotte : En Guyane, le camping sauvage est rarissime (forêt dense, littoral boueux) et non réglementé spécifiquement, mais la présence de sites naturels protégés (Réserves naturelles, Parc Amazonien) fait que c’est quasi impossible sans autorisation. À Mayotte, territoire insulaire avec lagon protégé, camper sur les plages est interdit notamment pour protéger les zones de ponte des tortues (des patrouilles veillent à la tranquillité des plages la nuit).

Conseil outre-mer : Renseignez-vous toujours localement. Les DOM-TOM ont parfois des usages coutumiers ou des arrangements locaux plus souples pour le bivouac, mais la prudence est de mise. En cas de doute, privilégiez les campings officiels (quand il y en a) ou le séjour chez l’habitant. Et respectez plus encore l’environnement insulaire, car ces écosystèmes sont souvent plus vulnérables.

Bivouac sur la plage VS en montagne : le comparatif

Le bivouac en montagne est souvent cité en contrepoint du bivouac en bord de mer. En effet, dormir une nuit en haute montagne (au-dessus de 1 000 m d’altitude) est généralement toléré voire autorisé dans de nombreux massifs, alors qu’au niveau de la mer, sur les plages, c’est interdit. Mais au-delà de la législation, ces deux cadres de bivouac présentent d’autres différences notables. Voici un tableau comparatif entre le bivouac sur une plage littorale et le bivouac en zone montagneuse :

| Aspect / Critère | Bivouac sur la plage littorale | Bivouac en montagne |

|---|---|---|

| Légalité et Réglementation | Interdit sur la quasi-totalité du littoral français (loi nationale), sauf rares exceptions locales. Les plages sont des zones protégées, le bivouac y est strictement prohibé ou très limité. Tolérance quasi nulle, surtout en saison estivale. | Généralement toléré au-dessus d’une certaine altitude et en dehors des zones protégées strictes. Par ex., dans de nombreux parcs nationaux, le bivouac est autorisé entre 19h et 9h à plus d’une heure des routes. Attention : réglementation spécifique dans chaque parc (horaires, lieux désignés). |

| Environnement & fragilité | Milieu côtier fragile : dunes, faune littorale (oiseaux, tortues) très sensibles au dérangement. Impact visuel fort sur un paysage souvent ouvert (plage plane). Interdiction justifiée pour protection écologique et éviter nuisances touristiques. | Milieu montagnard robuste mais écosystèmes alpins/arctiques sensibles aussi. Bivouac possible sans trop impacter si pratiqué correctement (loin des lacs pour ne pas polluer, etc.). La haute montagne est vaste, la présence de quelques tentes nuit peu au paysage, sauf sur site très fréquenté. |

| Conditions climatiques | Climat doux mais vent et humidité salines importantes. Le vent marin peut être violent et sabler la tente ; l’air salé corrode le matériel. Température assez stable (douce la nuit en été, rarement < 10°C en métropole). Risque de pluie soudaine, orages côtiers. Et bien sûr, risque de marée montante si mal placé ! | Climat plus froid la nuit (amplitude thermique élevée en montagne). Même en été, il peut geler au-dessus de 2000 m. Vent également présent en altitude. Risque orage en fin de journée sur les sommets. Pas de marée, mais attention aux chutes de pierres ou avalanches (en toutes saisons dans certains massifs). |

| Confort du terrain | Sol sableux relativement confortable pour dormir, mais instable pour les piquets de tente (prévoir des sardines spécifiques pour sable ou lester la tente avec des sacs de sable). Pas d’ombre le matin, le soleil peut taper fort dès l’aube. Eau de mer non potable (prévoir de l’eau douce en quantité). | Sol dur, rocailleux ou herbeux selon l’altitude. Nécessité d’un bon matelas isolant car le sol peut être très froid. Terrain souvent en pente ou irrégulier – il faut chercher un endroit plat et dégagé (pas en fond de vallon humide). Eau de ruisseau généralement disponible (penser à la traiter/filtrer). |

| Faune rencontrée | Insectes fréquents sur plage : moustiques dans les zones tropicales ou lagunaires, mouches de sable, crabes curieux… Éventuels nuisibles attirés par la nourriture (rats sur plages urbaines). Chiens errants possibles dans certaines zones touristiques. | Insectes en montagne : moustiques rares sauf près de lacs à basse altitude, mais présence de moucherons ou taons ponctuellement. Faune sauvage : renards, marmottes, bouquetins – généralement discrets la nuit, peuvent fouiller si nourriture mal suspendue. Moins de nuisibles, mais attention aux ours dans certains massifs hors de France. |

| Avantages du cadre | Cadre marin exceptionnel : bruits des vagues, ciel dégagé sur l’horizon, lever/coucher de soleil sur la mer… Expérience romantique garantie (si autorisée). T° nocturne clémente, baignade possible le soir/matin. | Cadre montagnard grandiose : panorama de sommets, air pur, ciel étoilé d’altitude (faible pollution lumineuse). Sensation d’aventure et d’isolement fort (loin de la civilisation). Possibilité d’observer la faune au petit matin (chamois, etc.). |

| Inconvénients & contraintes | Illégalité sur 99% des côtes – stress de se faire déloger en pleine nuit par la police. Humidité nocturne très forte (rosée salée qui détrempe le duvet). Sable qui s’infiltre partout dans le matériel. Vent bruyant, risque de tente qui claque. Éclairage urbain visible sur plages urbanisées (nuit moins noire). | Froid nocturne pouvant être rude (nécessite du matériel chaud). Terrain d’accès difficile (il faut souvent marcher longtemps en montée pour trouver un spot autorisé). Météo changeante vite dangereuse (orages violents en été sur les crêtes). Isolement total : en cas de problème, secours lointains. Possibilité de mal des montagnes si bivouac très haut (>2500 m). |

Verdict : le bivouac plage et le bivouac montagne offrent chacun des sensations uniques, mais seul le second est réellement praticable légalement en France. Le littoral, malgré ses attraits, doit se contenter de bivouacs en imagination (ou d’opter pour des alternatives légales que nous allons voir plus bas), tandis que la montagne ouvre davantage ses espaces aux randonneurs itinérants. Dans tous les cas, le maître-mot reste de respecter l’environnement et la réglementation locale, que ce soit au sommet des Alpes ou au bord de l’Atlantique.

Quelles alternatives pour dormir près de la mer en toute légalité ?

Vous l’aurez compris, on ne peut pas planter sa tente n’importe où sur le littoral. Mais cela ne signifie pas qu’il est impossible de passer une nuit au bord de la mer ! Plusieurs solutions s’offrent aux amoureux de la plage qui veulent dormir au son des vagues sans enfreindre la loi :

Les campings aménagés en bord de mer

La France compte de très nombreux campings en littoral (campings municipaux ou privés) qui ont pignon sur plage. Ces terrains officiels, parfois classés 3, 4 ou 5 étoiles, offrent des emplacements à quelques mètres de la plage. Certes, ce n’est plus du “sauvage”, mais cela permet de dormir sous la tente tout en profitant du cadre marin. Cherchez les campings “pieds dans l’eau” ou “front de mer”. Par exemple, dans le Var ou les Landes, beaucoup de campings donnent un accès direct à la plage. Avantage : sécurité, services (toilettes, douches), parfois des tarifs abordables hors haute saison. Inconvénient : promiscuité et moindre sensation d’aventure, mais on ne peut pas tout avoir.

Le camping chez l’habitant (HomeCamper & co) :

Plusieurs plateformes (HomeCamper, Gamping…) mettent en relation des particuliers qui prêtent une partie de leur jardin ou terrain aux campeurs de passage. C’est une alternative légale intéressante si vous trouvez un hôte ayant un terrain avec vue mer ou proche du littoral. Le site campingsauvage.fr permet aussi de trouver des propriétaires accueillant des campeurs, via une carte interactive. Attention : la loi encadre ces pratiques, ces terrains privés accueillant du public ne peuvent généralement pas dépasser 20 campeurs simultanés pour ne pas faire concurrence aux campings officiels. Veillez donc à respecter les conditions fixées par l’hôte. Camper chez l’habitant offre sécurité et rencontres, tout en vous permettant d’être près de la plage.

Les aires de bivouac autorisées :

Certaines communes ou organismes ont aménagé des aires naturelles de bivouac même en bord de mer. C’est rare, mais il en existe. Par exemple, dans certaines réserves littorales, il peut y avoir une zone spécifique où le bivouac est toléré la nuit (souvent signalé par un panneau “Bivouac autorisé de 19h à 9h”). Renseignez-vous auprès des Parcs naturels régionaux littoraux ou des offices de tourisme. Dans les parcs nationaux côtiers (Calanques, Port-Cros…), le camping est interdit partout, mais aux abords de ces parcs, quelques communes proposent des aires pour randonneurs (par ex., autour du sentier du littoral en Bretagne, certaines municipalités tolèrent la tente sur des aires de pique-nique la nuit, mais c’est très localisé). Toujours vérifier auprès de la mairie.

Le bivouac en bateau ou kayak :

Une façon originale de passer la nuit sur l’eau ou tout près, c’est d’utiliser un moyen nautique. Par exemple, faire du kayak de mer avec bivouac sur des petites criques accessibles uniquement par la mer – certains le pratiquent, mais cela reste risqué si la zone est protégée. En mer, on peut aussi dormir à bord d’un voilier au mouillage près d’une plage (bien sûr, ce n’est plus du camping terrestre, mais ça offre l’expérience du coucher de soleil sur l’eau). Cette option nécessite évidemment d’autres compétences (navigation) et reste en dehors de la réglementation camping.

Le glamping et hébergements alternatifs :

Si vous souhaitez dormir en pleine nature littorale avec un minimum de confort, le glamping (camping glamour) est fait pour vous. Il s’agit de tentes aménagées fixes, de bulles transparentes ou de cabanes insolites, souvent proposées à la location par des domaines privés. Par exemple, en Martinique, on trouve des “bulles” climatisées en bord de mer pour observer les étoiles sans moustiques. Ces formules payantes permettent de dormir sous tente (ou assimilé) dans un cadre naturel, le tout en toute légalité puisque ce sont des structures autorisées. Certes, on s’éloigne de l’esprit aventure, mais c’est une alternative confortable si le camping sauvage est interdit.

En résumé, pour profiter d’une nuit au bord de la mer légalement, la meilleure option est de passer par des solutions encadrées (campings, hébergements privés). Cela vous évitera les ennuis tout en satisfaisant votre envie de plein air marin.

Conseils pratiques pour un bivouac côtier responsable (checklist)

Imaginons que, malgré toutes les restrictions, vous envisagiez quand même un bivouac en bord de mer – soit dans l’une des rares zones tolérées, soit en prenant le risque calculé d’un bivouac discret hors saison. Voici quelques conseils pratiques pour que tout se passe au mieux, tant pour vous que pour l’environnement :

- ✔️ Informez-vous localement : Avant toute chose, contactez la mairie ou consultez les arrêtés municipaux de la commune où vous voulez bivouaquer. Peut-être y a-t-il une interdiction générale (ce qui clôt le sujet) ou éventuellement une tolérance sur un site précis (aire de pique-nique, etc.). Ne partez pas du principe que “pas vu pas pris” – anticipez.

- **✔️ Évaluez les marées et la météo : C’est crucial en bord de mer. Choisissez un emplacement au-dessus de la ligne de marée haute (laisse de mer) pour ne pas vous faire surprendre par la mer montante à 3h du matin ! Consultez les horaires de marées du jour. Vérifiez la météo marine : en cas de coup de vent ou d’orage annoncé, renoncez. Surveillez aussi la force du vent, qui peut rendre la nuit inconfortable ou dangereuse si rafales violentes.

- ✔️ Installez-vous tard, partez tôt : Adoptez la règle d’or du bivouac : montage de la tente au coucher du soleil, démontage à l’aube. Cela limite les nuisances visuelles et la probabilité de se faire repérer. Arriver tardivement quand la plage se vide, et partir au petit matin avant l’affluence, c’est la base pour un bivouac discret. Par respect, ne monopolisez pas un coin de plage en journée suivante.

- **✔️ Soyez le plus discret possible : Utilisez une tente de couleur sobre (verte, marron) plutôt qu’un modèle flashy visible à des kilomètres. Évitez les groupes nombreux : un ou deux petits tentes maximum, c’est déjà trop aux yeux de certains. N’allumez pas de grand feu ni de musique forte évidemment. Le mot d’ordre : “visiter sans laisser de traces”.

- **✔️ Ne laissez aucune trace : C’est la règle absolue. Leave no trace. Ramassez tous vos déchets (même biodégradables, épluchures, etc.) dans un sac poubelle et emportez-les. Ne creusez pas de trou pour vos déchets dans le sable (les marées les ressortiront). Si vous n’avez pas le choix pour les besoins naturels, enterrez-les loin de l’eau et hors du sable (idéalement, trouvez des toilettes publiques à proximité avant de vous installer). Après démontage, éparpillez le sable de votre emplacement pour effacer l’empreinte de la tente.

- ✔️ Respectez la faune et la flore : Ne campez pas directement sur les dunes végétalisées (ce sont elles qui empêchent l’érosion, leur végétation est protégée). Privilégiez un endroit sur le sable nu, à bonne distance des éventuelles plantes. Évitez les zones signalées pour la ponte des tortues ou la nidification d’oiseaux. Gardez vos aliments hors de portée pour ne pas attirer d’animaux nocturnes. Et bien sûr, pas de feu de camp sur une plage naturelle : au-delà du risque d’incendie, une seule flambée peut stériliser le sable sur place sur des mètres carrés.

- ✔️ Prévoyez l’équipement adéquat : En bord de mer, pensez coupe-vent. Ancrez bien votre tente avec des sacs de sable ou des piquets adaptés. Ayez une lampe frontale pour la nuit (pas de feu, donc la lampe est indispensable). Prenez assez d’eau douce pour boire et vous rincer sommairement (le sel sur la peau toute la nuit peut être irritant). Contre les moustiques ou moucherons, n’oubliez pas un répulsif si la zone en est infestée. Enfin, un sac étanche est utile pour mettre vos affaires à l’abri de l’humidité nocturne (ou en cas de petite vague imprévue).

En suivant ces conseils, vous réduirez fortement votre impact et vous passerez une nuit plus sereine. Mais gardez à l’esprit que même en faisant tout bien, un bivouac sur la plage en France métropolitaine reste le plus souvent illégal. Utilisez donc ces astuces en dernier recours, et privilégiez quand c’est possible les solutions légales évoquées plus haut.

Matériel recommandé pour camper au bord de la mer (notre sélection)

Un bon équipement fait la différence entre un bivouac cauchemardesque et une nuit réussie. Sur la plage, le matériel doit être à la fois résistant au vent, à l’humidité et facile à monter/démonter rapidement. Voici quelques suggestions de matériel adapté au bivouac côtier, disponibles sur Baribalpro.fr, pour vous faciliter la vie :

Tente de bivouac résistante au vent – Nous recommandons par exemple la Tente gonflable 2 places ultra-légère de Baribal. Son design sans arceaux rigides (structures gonflables) permet un montage en 60 secondes, idéal pour installer son camp rapidement le soir. Pas de risque de casse d’arceau sous le vent, et elle est compacte (1,8 kg seulement). Son tissu imperméable (3000 mm) résiste aux averses soudaines. C’est l’alliée parfaite pour un bivouac discret : rapide à monter et à replier, et suffisamment robuste pour encaisser le climat marin.

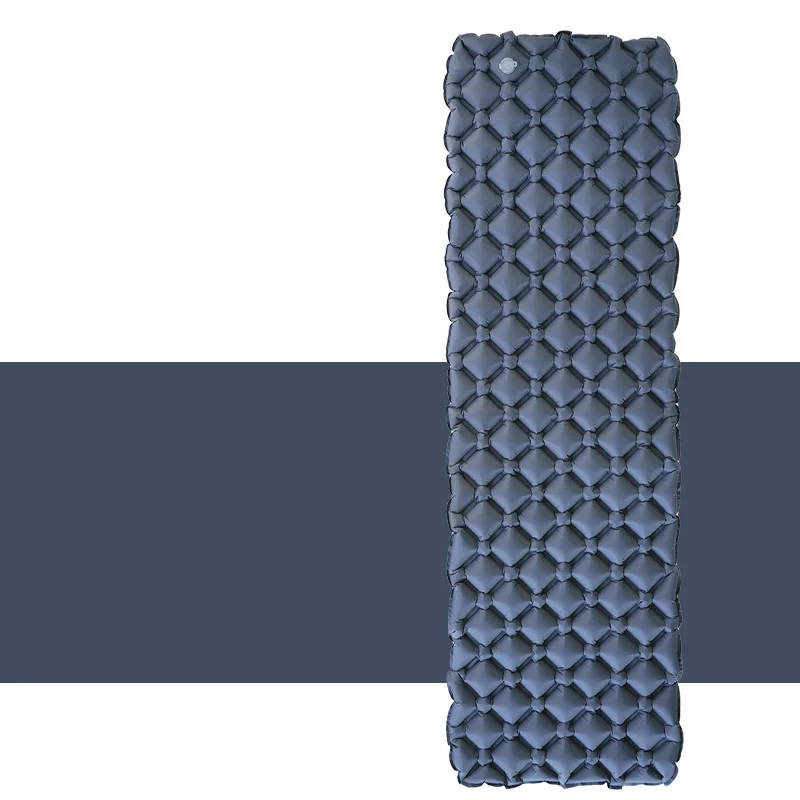

Matelas de sol isolant et compact – Le sol sablonneux peut sembler moelleux, mais il devient froid et humide la nuit. Un matelas adapté est indispensable. Le Matelas gonflable de Trekking/Camping compact de Baribal est un excellent choix. Ultra léger (550 g) et gonflable en 30 secondes, il offre un confort optimal même sur sol dur grâce à une répartition homogène de l’air. Plié, il ne prend pas de place, parfait pour le sac à dos. Son isolation thermique vous gardera au chaud sur le sable frais et il supporte les conditions humides sans se détériorer.

Sac de couchage léger déperlant – En bord de mer l’été, un sac de couchage “tropiques” (15°C confort) peut suffire, accompagné d’un drap de sac. Toutefois, l’air marin peut fraîchir la nuit. Un sac de couchage léger 0-5°C (mi-saison) vous permettra de parer à un coup de vent nocturne. Choisissez-le avec un tissu déperlant pour gérer l’humidité de la rosée. Baribal propose par exemple un Sac de Couchage 0-5 °C – Confort & Isolation compact, qui assure chaleur tout en restant transportable (autour de 1 kg).

Lampe frontale rechargeable – Indispensable pour s’installer de nuit et pour tout simplement se déplacer sur la plage obscure. Optez pour une frontale LED avec mode “rouge” (qui n’attire pas les insectes et préserve la vision nocturne). N’oubliez pas une batterie externe pour la recharger si besoin (le vent de mer peut décharger plus vite les piles avec le froid nocturne).

- Sac étanche / Dry bag – Parfait pour garder vos affaires sensibles au sec : papiers, smartphone, vêtements de rechange. Si, par malchance, une vague ou la pluie s’invite, ou simplement pour la condensation, un dry bag protège votre matériel. Un modèle de 5 L ou 10 L suffit pour les petits objets essentiels. Baribal en propose dans différentes tailles, robustes et légers.

Ce matériel adapté vous permettra de bivouaquer avec plus de sérénité sur la plage (lorsque c’est possible), et sert d’ailleurs tout autant pour des treks en montagne ou du camping classique. Investir dans du bon matériel de bivouac est toujours payant : vous dormirez mieux, serez plus autonome et en sécurité. N’hésitez pas à parcourir la boutique Baribalpro pour découvrir d’autres équipements malins pour le camping et la randonnée.

FAQ – Foire aux questions sur le camping sauvage et plages

Q : A-t-on le droit de planter sa tente sur la plage en France ?

R : Non, dans l’immense majorité des cas c’est interdit. Le Code de l’urbanisme prohibe le camping isolé « sur les rivages de la mer » sans exception. Cela concerne donc toutes les plages du littoral français. Que ce soit pour une nuit (bivouac) ou plusieurs, vous ne pouvez pas légalement monter une tente sur une plage publique. Des arrêtés municipaux renforcent d’ailleurs cette interdiction sur presque tout le littoral. La seule façon de camper en bord de mer en toute légalité est de le faire dans un camping aménagé ou sur un terrain privé avec autorisation, en dehors de la plage elle-même.

Q : Quelle est la différence entre bivouac et camping sauvage ?

R : Le bivouac est un campement d’une seule nuit, installé au coucher du soleil et levé au petit matin, dans une logique de randonnée itinérante (halte brève, discrète). Le camping sauvage désigne une installation plus longue et fixe, sur plusieurs jours, hors des emplacements prévus. En gros, bivouaquer c’est dormir une nuit en pleine nature en repartant au matin, tandis que camper sauvagement c’est s’installer comme en camping mais sur un site non autorisé. Cette distinction est importante car le bivouac est toléré dans plus d’endroits (ex : montagne) alors que le camping sauvage prolongé est souvent interdit. Sur les plages toutefois, bivouac ou camping prolongé, les deux sont interdits de la même façon.

Q : Qu’est-ce qu’on risque si on campe sur la plage malgré l’interdiction ?

R : Vous risquez d’être réveillé à l’aube par les forces de l’ordre et sommé de partir… avec en prime une amende. Le montant peut varier : souvent c’est 135 € (amende forfaitaire) pour infraction à un arrêté municipal ou trouble sur le domaine public. Mais ça peut monter jusqu’à 1 500 € (contravention de 5e classe) selon la gravité ou la répétition. Si vous avez fait du feu, laissé des déchets ou dégradé le milieu, d’autres amendes peuvent s’ajouter. En résumé, une nuit de camping sauvage peut coûter très cher. Mieux vaut dépenser 10-20 € dans un camping officiel que 135 € d’amende imprévue, sans parler de la honte de se faire expulser devant les passants du matin.

Q : Dormir sans tente (juste un sac de couchage) sur la plage, est-ce autorisé ?

R : En théorie, la loi interdit “camper”, ce qui implique une tente ou installation. Dormir à la belle étoile ne tombe pas explicitement sous cette définition – ce n’est pas formellement illégal sur le plan national. Cependant, beaucoup de communes interdisent toute présence nocturne sur leurs plages. En pratique, même sans tente, un garde municipal pourrait vous demander de partir si la plage est fermée la nuit ou s’il estime que cela pose un problème (sécurité, salubrité). De plus, dormir sans abri expose aux mêmes nuisances (moustiques, humidité) et risques (marée, etc.). Donc ce n’est pas vraiment une solution miracle. Si vous le tentez, restez très discret, et assurez-vous que la plage n’ait pas de fermeture nocturne officielle.

Q : Y a-t-il des plages en France où le bivouac est toléré ?

R : Officiellement, non sur le domaine public maritime. Toutefois, certaines communes tolèrent ponctuellement le bivouac sur une portion de plage lors d’événements spéciaux ou hors saison. Par exemple, comme mentionné, en Martinique lors du week-end de Pâques, camper sur la plage fait partie de la tradition et est toléré sur certaines plages. En métropole, en dehors des terrains de camping officiels, c’est extrêmement rare. Éventuellement, sur des portions très isolées du littoral (criques sans accès routier), il peut y avoir une tolérance si le bivouac est invisible et propre, mais ce n’est jamais garanti. Ne comptez pas sur une tolérance générale : renseignez-vous toujours localement. La règle par défaut reste l’interdiction.

Q : Quelles zones côtières sont particulièrement surveillées pour le camping sauvage ?

R : Les parcs nationaux côtiers (Parc national des Calanques, de Port-Cros, etc.) sont en surveillance maximale – camping sauvage totalement interdit, amendes lourdes en cas d’infraction. Les réserves naturelles littorales (baie de Somme, dunes de Gâvres, etc.) sont aussi sous haute protection : on n’y campe pas sans autorisation scientifique ! Les plages urbaines des stations balnéaires sont patrouillées régulièrement par la police municipale, surtout en été (aucune chance d’y passer la nuit tranquillement). À l’inverse, des zones comme certaines plages du littoral breton ou corses plus isolées peuvent voir moins de contrôle, mais cela ne signifie pas que c’est légal pour autant. En gros, plus un endroit est protégé ou touristique, plus le risque de se faire prendre en camping sauvage est élevé.

Q : Peut-on camper sur la plage en Corse ou sur la Côte d’Azur ?

R : En Corse, le camping sauvage est un fléau que les autorités combattent activement, surtout en été avec le risque d’incendie. Attendez-vous à une vigilance accrue : chaque année, des arrêtés préfectoraux renforcent l’interdiction, et les gendarmes n’hésitent pas à verbaliser sur les plages et en forêt. Sur la Côte d’Azur (Alpes-Maritimes, Var), avec le littoral très urbanisé et fréquenté, c’est pareil voire pire – il est strictement interdit de camper sur les plages et le moindre recoin de côte est surveillé en saison. Il existe de nombreux campings sur ces côtes justement pour canaliser les campeurs. Donc pour profiter de la Méditerranée, privilégiez un camping officiel en bord de mer ou éventuellement le bivouac en arrière-pays (massif de l’Esterel par ex, mais en respectant les règles locales).

Q : Et sur les îles (Oléron, Ré, Lavezzi…)?

R : Les îles françaises sont généralement très protégées. Sur Oléron ou Ré (Atlantique), le camping sauvage est interdit comme sur le continent – la police veille d’autant plus que l’espace est restreint et fortement touristique. Sur les petites îles non habitées (îles Lavezzi en Corse, îles de Bretagne…), c’est souvent une réserve naturelle intégrale : débarquer la journée est possible (parfois réglementé), mais y passer la nuit est interdit. En revanche, certaines îles tolèrent le mouillage en bateau à proximité pour la nuit. Renseignez-vous auprès des gestionnaires d’aires marines protégées ou des offices de tourisme quand vous planifiez de dormir aux abords d’une île.

Q : Quel équipement est conseillé pour bivouaquer sur une plage ?

R : Il faut du matériel résistant au vent, à la corrosion du sel, et facile à monter/démonter. Idéalement : une tente de bivouac compacte (les tentes gonflables rapides sont très pratiques – voir notre recommandation plus haut), un bon matelas isolant du sol, un sac de couchage léger mais suffisamment chaud (l’air marin peut être frais), des piquets adaptés au sable (longs ou en forme de vis), une lampe frontale, des sacs étanches pour protéger vos affaires de l’humidité, et un moustiquaire/tarp si vous dormez à la belle étoile pour vous couper du vent et des insectes. Retrouvez notre section Matériel recommandé ci-dessus pour plus de détails sur les produits utiles, et n’oubliez pas les indispensables de sécurité (trousse de secours, eau, protection solaire) comme pour toute sortie nature.

En conclusion, le bivouac sur la plage en France est une aventure réglementairement compliquée. Mieux vaut le savoir et s’organiser en conséquence, plutôt que d’avoir de mauvaises surprises. En tant que campeur responsable, respectez toujours la loi et l’environnement : cela fait partie intégrante de l’expérience nature réussie. Si cet article vous a éclairé, n’hésitez pas à partager ces conseils avec d’autres amoureux de bivouac ! Bonne préparation, et profitez bien de vos nuits sous les étoiles – que ce soit en montagne ou sur un camping au bord de la mer – en toute sécurité et légalité.

Bon bivouac à tous, et au plaisir de vous retrouver sur le blog Baribalpro pour d’autres conseils outdoor !